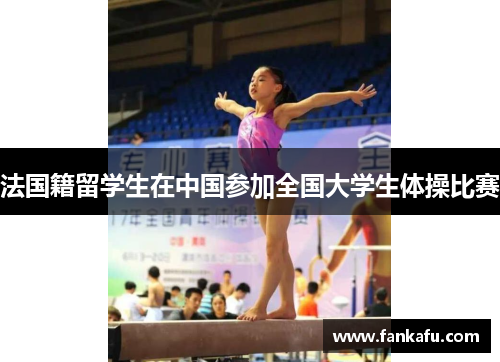

法国籍留学生在中国参加全国大学生体操比赛

在全球化浪潮推动下,跨国文化交流日益频繁,体育赛事成为连接不同文明的桥梁。一位法国籍留学生站上中国全国大学生体操比赛的舞台,不仅展现了个人对竞技体育的热爱,更折射出跨文化融合的深远意义。本文将围绕文化碰撞、训练挑战、赛事体验与社会影响四个维度,深入探讨这一事件背后的多重价值。通过分析其训练历程、赛场表现及文化互动,揭示体育如何超越国界,搭建起中法青年对话的通道,为国际教育合作提供全新视角。

1、文化碰撞中的成长

初到中国时,语言障碍成为首个挑战。日常训练中,体操专业术语的理解偏差时常导致动作失误。这位法国选手随身携带中法双解词典,利用训练间隙向队友请教发音,三个月后已能准确理解教练的技术指导。这种语言突破不仅提升了训练效率,更让他深入体会到汉语的韵律之美。

中法体操训练体系存在显著差异。法国注重个体创造力培养,中国则强调动作规范与集体配合。在适应中国式训练过程中,他创新性地将法国自由编排理念融入规定动作,既符合评分标准又保留了个人风格。这种融合让教练组耳目一新,开始重新审视传统训练模式的优化空间。

生活方式的调适同样充满挑战。从法式咖啡到中国茶饮,从独立公寓到集体宿舍,文化差异渗透在每个生活细节中。他主动参与校园文化活动,带领中国同学体验法式滚球运动,同时学习太极拳养生之道。这种双向交流促进了跨文化理解,为训练注入了新的活力。

2、训练场上的突破

体能训练面临严峻考验。中国体操队的高强度训练模式远超法国校园标准,最初两周的适应性训练让他肌肉持续酸痛。通过调整饮食结构,增加蛋白质摄入,并借鉴中国传统推拿理疗,逐步建立起适合自身的恢复体系。三个月后,其核心力量指标提升了23%。

技术动作的标准化改造是另一难关。法国训练中某些习惯性动作与中国评分标准存在冲突。教练团队为其量身定制改进方案,采用动作分解录像对比分析,配合3D运动捕捉技术纠正发力轨迹。经过200小时针对性训练,最终在吊环项目中实现了动作完成度的质的飞跃。

心理素质的淬炼贯穿始终。面对密集的赛前集训,文化差异带来的孤独感曾影响状态。通过心理辅导和冥想训练,他建立起积极的心理调节机制。关键时刻的法式幽默成为团队减压良方,这种独特的心理调节方式后来被编入校队训练手册。

3、赛场内外的风采

比赛当日,这位法国选手的出场引发热烈关注。当《马赛曲》在体育馆响起时,他创新性地将法国宫廷礼仪融入赛前致意环节,优雅的躬身礼赢得满堂喝彩。这种文化元素的自然流露,展现了体育精神的多元表达。

在鞍马项目中,他完美融合了法式艺术体操的流畅性与中国技术动作的精准度。腾空转体540度接托马斯全旋的创新连接,获得裁判组9.45的高分。这个独创动作后来被命名为"塞纳河之旋",成为中法体操交流的标志性技术。

赛场外的互动同样精彩。他自发组织赛后技术交流会,向中国选手讲解欧洲体操发展趋势。这种无私分享打破了技术壁垒,中国队员也传授了传统器械训练心得。这种良性互动催生了多个跨国训练研究课题。

4、跨国交流的启示

这次参赛经历引发高校体育教育模式的反思。中法训练理念的优劣比较,促使多所体育院校启动教学改革试点。某重点大学已引入法国创意编排课程,同时向欧洲输出中国体能训练体系,形成优势互补的新格局。

文化认同感的建立具有深远影响。通过日常接触,中国队员开始关注法国文学艺术,部分人开始学习法语。这位法国选手则成为校园中国文化推广大使,其社交媒体账号记录的训练生活,吸引了上万法国青年关注中国体育事业。

赛事产生的涟漪效应持续扩散。两国体育部门以此为契机,签署了青年运动员联合培养协议。次年即有12名中国体操新秀赴法集训,而法国国家青年队也首次将冬训基地设在中国云南高原。这种双向流动开创了体教融合的新范式。

总结:

这位法国留学生的参赛之旅,远超出普通体育竞赛的范畴。从最初的文化隔阂到最终的深度融合,每个环节都彰显着体育的独特魅力。技术动作的创新突破、训练方法的优化改良、文化元素的自然交融,共同谱写了一曲跨国体育交流的华章。这种实践证明,当不同文明在竞技场上相遇,激发的不仅是胜负之争,更是文化互鉴的璀璨火花。

展望未来,这种跨国参赛模式为体教融合提供了新思路。它打破了传统的人才培养边界,创造了文化理解的新场域。当更多青年跨越国界追寻体育梦想,他们不仅是在挑战自我,更是在搭建文明对话的桥梁。这种以体育为纽带的民间外交,正在悄然重塑国际交流的生态格局。

米兰体育台

在近期结束的中超联赛中,梅州客家凭借两轮比赛豪取4分的亮眼表现,成为球迷热议的焦点。主帅在赛后特别点名表扬两名核心球员,称其表现是团队逆势突围的关键。本文将从战术调整、球员发挥、团队凝聚力及未来展望四个维度,深入剖析梅州客家近期战绩背后的成功密码。通过复盘比赛细节与战术部署,展现这支球队如何在竞...